Posté le 23 septembre 2025 par Dr Jean-Michel Cohen

Faire ses courses aujourd’hui, ce n’est plus seulement remplir son caddie : c’est aussi déjouer des pièges marketing, lire des étiquettes parfois incompréhensibles et chercher le bon équilibre entre plaisir et santé.

Le livre Le guide d’achat pour bien manger (First Éditions, 2025) propose justement d’y voir plus clair. Petit tour d’horizon.

Entre progrès et surprises dans les rayons

Chaque année, de nouveaux produits apparaissent dans les supermarchés. Bonne nouvelle : la qualité de certains ingrédients tend à s’améliorer, grâce aux choix des consommateurs. Moins de conservateurs, davantage de transparence…

Mais tout n’est pas rose. Souvent, les innovations s’accompagnent d’une augmentation du sucre ou des graisses. Ce duo redoutable « gras-sucré » stimule nos envies et encourage la surconsommation. Autrement dit, si l’offre évolue, la vigilance reste nécessaire.

Le cas particulier des alternatives végétariennes

Réduire la consommation de viande est une tendance forte, mais attention : toutes les alternatives végétariennes ne se valent pas. Derrière des appellations séduisantes comme « steak végétal », on trouve parfois peu de protéines, beaucoup d’ingrédients et un marketing bien plus flatteur que la réalité.

Le soja, très présent, pose aussi question en raison de ses phytoestrogènes. Consommé en excès, il pourrait avoir des effets sur la santé. Cela ne veut pas dire qu’il faut l’exclure, mais plutôt le diversifier et ne pas en faire la base unique de son alimentation.

L’industrialisation de l’alimentation : entre nécessité et vigilance

Depuis vingt ans, l’industrialisation a transformé notre alimentation. Certes, elle a démocratisé l’accès à des produits variés et sûrs sur le plan hygiénique. Mais elle a aussi bouleversé nos habitudes.

Le pain n’est plus seulement farine et eau, les produits laitiers sont devenus un labyrinthe, et les plats préparés affichent des compositions parfois éloignées de la cuisine maison.

Pourtant, cette évolution répond à nos modes de vie modernes : manque de temps, familles pressées, célibataires sans envie de cuisiner. Refuser totalement ces produits n’est pas réaliste ; mieux vaut apprendre à choisir.

Le rôle du consommateur dans le changement

Les industriels le disent sans détour : leur mission n’est pas de soigner, mais de répondre à la demande. Cela signifie que le consommateur a un vrai pouvoir. Quand le public s’est mobilisé contre l’huile de palme ou les sirops de glucose-fructose, de nombreux fabricants ont revu leurs recettes.

Ce sont nos choix, répétés chaque jour, qui orientent le marché. Mais pour choisir, encore faut-il savoir décrypter une étiquette et identifier les bons critères d’achat. C’est là que ce guide trouve toute sa place.

S’informer pour mieux remplir son panier

Bien manger aujourd’hui ne consiste pas seulement à compter calories ou grammes de sucre : il s’agit de conjuguer santé, plaisir et praticité. Le consommateur moderne achète 80 % de ses produits en supermarché, exposé à des sollicitations constantes.

D’où l’importance de guides pédagogiques, pour distinguer le bon du moins bon, éviter les pièges marketing et garder la main sur son alimentation. Car oui, bien manger au supermarché, c’est possible, à condition d’avoir les bonnes clés en main.

Regardez la vidéo qui accompagne l’article et vous verrez comment “Le guide d’achat pour bien manger” va vous aider dans vos choix alimentaires tant pour votre plaisir que pour votre santé !

Bon visionnage ??

Posté le 22 septembre 2025 par Dr Jean-Michel Cohen

C’est la rentrée, il faut courir partout et par manque de temps vous allez peut-être avoir recours à un plat préparé. Découvrez ce qui se cache vraiment dans les plats préparés : sel, graisses, additifs… et comment faire des choix éclairés pour conserver le contrôle sur votre alimentation.

Explorons ensemble ce qu’ils contiennent…

Ingrédients ajoutés typiques : sel, graisses et additifs en vedette

Les plats préparés—qu’ils soient frais, surgelés ou conditionnés—sont une solution rapide. Côté nutrition, les bilans montrent qu’ils sont souvent riches en graisses, acides gras saturés, sels, et parfois additifs.

Une enquête récente (CLCV, 2025) indique que 40 % des plats cuisinés contiennent des sucres ajoutés, 17 % listent l’eau comme premier ingrédient, et près de la moitié contiennent au moins un additif. Peut mieux faire !

Valeurs nutritionnelles moyennes et disparités selon les produits

Une analyse au Royaume-Uni sur 1 681 plats préparés, révèle pour une portion moyenne (~300 g) : 434 kcal, 14,8 g de lipides, 5 g d’acides gras saturés, 7,7 g de sucres, 1,8 g de sel.

Côté conseils pratiques : privilégiez des versions avec moins de 7 g de graisses saturées par portion, et un sodium inférieur à 800 mg pour 100 g.

Je vous recommande aussi, pour un choix de qualité, moins de 5–6 g de lipides par 100 g et un rapport Protéines/Lipides supérieur à 1, c’est à dire que sur 100 g il y a plus de protéines que de graisses.

Ce qui a évolué, ce qu’il faut surveiller (et comment faire le bon choix)

Entre 2016 et 2020, l’Oqali relève une réduction modeste des sucres, des acides gras saturés, du sel dans certaines catégories, et une légère hausse des protéines.

Le Nutri-Score est de plus en plus affiché (~87 % des plats en 2025), mais la qualité nutritionnelle reste très variable selon les familles de plats.

L’essentiel ? Préférez les plats peu transformés, avec peu d’additifs et une liste d’ingrédients raisonnable — tout en gardant plaisir et simplicité dans votre quotidien.

Les plats préparés ne sont pas mauvais en soi : ils sont pratiques et parfois bien faits. Mais mieux les connaître, c’est aussi savoir faire quelques bons choix (graisses saines, moins de sel, sans additifs outranciers), le tout avec sourire et sans culpabiliser. Après tout, bien manger, c’est aussi avec légèreté.

Alors faisons l’exercice ensemble. Dans la vidéo qui suit, j’ai sélectionné quelques plats préparés courants… Voyons ce qu’ils contiennent !

Bon visionnage !

Posté le 8 septembre 2025 par Dr Jean-Michel Cohen

Vous vous demandez si le sucre est vraiment l’ennemi ? Rassurez-vous, l’objectif ici n’est pas de vous faire la morale, mais de vous éclairer avec bienveillance (et un soupçon d’humour) sur ce qu’on appelle sucre… et comment ne pas en abuser, simplement.

Le sucre, un peu partout (et pas toujours visible)

Le sucre peut être simple (glucose, fructose, saccharose) ou complexe ; ajouté (dans les boissons, les sauces, les préparations industrielles)… ou caché, il est parfois où on ne l’attend pas.

Selon l’OMS, il faudrait limiter les sucres libres (ajoutés + ceux des jus et sirops) à moins de 10 % de la ration énergétique, soit environ 50 g par jour.

En France, la consommation moyenne de sucres libres est proche de cette limite, avec environ 52 g par jour.

L’ANSES fixe une limite maximale de 100 g de sucres totaux par jour pour les adultes (hors lactose). Environ 20 % des adultes et 25 % des adolescents dépassent cette valeur. Le sucre est donc omniprésent… et parfois trop.

Sucre en excès : quels effets sur la santé ?

Une consommation régulière et élevée de sucre — notamment les boissons sucrées — est associée à une prise de poids, un risque accru de maladies cardio-métaboliques, de diabète de type 2, voire de certains cancers. Cela peut aussi entraîner des caries.

Le sucre crée peu de satiété — surtout en version liquide — ce qui favorise le grignotage compulsif. Et même si on a tous besoin d’un peu d’énergie rapide, plus de la moitié des apports journaliers en sucres libres sont dépassés par une minorité, ce qui appelle une approche bienveillante, pas un sermon.

Au final, le sucre est partout, parfois là où on ne l’attend pas — sans pour autant jouer les méchants. En France, on frôle souvent les recommandations, voire on les dépasse.

Il est indispensable de mieux repérer les sources, ajuster légèrement les quantités (quelques cuillères en moins ici, un yaourt nature à la place d’un dessert sucré), pour garder du plaisir… sans culpabilité, mais avec un brin de fierté. Après tout, bien manger, c’est aussi avec le sourire !

Regardez bien la vidéo qui accompagne cet article, vous verrez que le sucre, consommé comme il faut, n'est pas un ennemi !

Bon visionnage !

Posté le 2 septembre 2025 par Dr Jean-Michel Cohen

Les barres de céréales : un en-cas pas toujours aussi “light”

Dans la vidéo qui accompagne cet article, la composition des barres de céréales industrielles est passée au crible. On y retrouve une majorité de sucres ajoutés, des graisses saturées, des ingrédients très transformés… le tout emballé dans un joli packaging qui respire la santé.

En réalité, c’est un produit gourmand et pratique, mais pas aussi vertueux qu’il n’y paraît. Rassurez-vous, personne ne vous demande de les bannir, seulement de savoir ce que vous mangez.

Composition moyenne d’une barre de céréales (valeurs nutritionnelles)

En moyenne, une barre de 20 à 30 g fournit 100 à 150 calories, avec :

Si l’on prend 100 g de barre aux fruits classique, on retrouve environ 70 g de glucides (dont une bonne partie de sucres ajoutés), 9 g de lipides (souvent saturés), 6 g de protéines, et rarement plus de 3 à 4 g de fibres. Bref, beaucoup d’énergie rapide, peu de nutriments rassasiants… ce qui explique pourquoi la faim revient vite après.

Exemples concrets : industrielle, artisanale ou maison

Ces comparaisons montrent que toutes les barres ne se valent pas. Les recettes maison et artisanales limitent les sucres et apportent plus de fibres, alors que les barres industrielles misent surtout sur le goût sucré.

Se faire plaisir en conscience

Les barres de céréales ne sont pas des ennemies, mais elles ne remplacent pas un vrai encas équilibré. Elles sont pratiques, savoureuses, mais souvent riches en sucres rapides. La bonne nouvelle, c’est qu’il existe des alternatives plus saines, comme les barres artisanales ou faites maison.

Regardez la vidéo qui accompagne cet article et vous saurez faire les bons choix lors de vos achats, à moins de les faire maison !

Bon visionnage !

Posté le 9 juin 2025 par Dr Jean-Michel Cohen

L'été approche et avec lui l'envie d'avoir une belle image de soi. Pas question de régime drastique, mais plutôt d'adopter une alimentation intelligente qui nous garde en forme tout en profitant des plaisirs de la saison.

L'hydratation : votre meilleure alliée beauté

C'est LA priorité absolue de l'été ! Une bonne hydratation garantit une peau tonique, de l'énergie musculaire et évite la déshydratation. Mais boire ne se limite pas à l'eau : café, thé, infusions, sodas sans sucre... tout compte. Profitez aussi des aliments hydratants comme la pastèque et le melon, véritables concentrés d'eau naturelle.

Fruits et légumes de saison : la vitamine à l'état pur

Fraises, pêches, abricots, courgettes et poivrons sont vos meilleurs amis estivaux. Ces cinq produits sont à leur apogée nutritionnel et regorgent de vitamines A et C. Ils vous apportent tous les nutriments essentiels pour rayonner naturellement.

La salade intelligente : bien plus qu'un simple accompagnement

Oubliez la salade fade ! Transformez-la en plat complet en y ajoutant des graines, des oléagineux (noix, noisettes…), des épices ainsi qu’une bonne dose de protéines : thon, œufs durs, poulet, jambon ou gruyère. Une salade peut même accueillir des fruits pour plus d'originalité et de saveurs.

Barbecue malin et céréales complètes

Le barbecue, c'est l'incontournable de l'été, mais privilégiez les cuissons douces avec des produits maigres : poisson, pétoncles, crevettes, brochettes de légumes, rumsteak ou même steack haché maigre. Côté accompagnements, optez pour les céréales complètes (riz, quinoa, sarrasin) riches en fibres.

Glaces et plaisirs glacés : le bon choix

Impossible de passer l'été sans glaces ! Mais attention aux pièges. Évitez les glaces surchargées de toppings, noix de macadamia, pralinés ou chocolat fourré. Privilégiez les glaces simples ou mieux encore, les sorbets aux fruits qui sont de véritables concentrés de saveurs naturelles. Les glaces restent des produits laitiers sucrés : on peut se faire plaisir, mais avec modération et en choisissant la simplicité.

Conclusion

L'été, c'est le moment d'alléger sans se priver. En privilégiant l'hydratation, les produits de saison et en évitant les plats lourds, vous garderez la forme tout en vous faisant plaisir. Votre corps vous remerciera !

J’ai quelques conseils supplémentaires pour vous dans la vidéo qui accompagne l’article. Avec ça, d’un point de vue nutritionnel, vous allez passer un excellent été !

Bon visionnage !

Posté le 12 mai 2025 par Dr Jean-Michel Cohen

Le sandwich est souvent perçu comme un choix peu sain, réservé aux repas pris sur le pouce. Pourtant, je vais vous montrer qu’il peut parfaitement s'intégrer dans une alimentation équilibrée, et qu’il peut être lui-même équilibré, à condition de bien choisir ses ingrédients et de respecter certaines proportions.

Les fondations d'un repas équilibré

Pour bien faire, il faut avoir en tête les quantités qui permettent de réaliser un repas équilibré qui se compose généralement de :

Ces proportions peuvent varier en fonction des besoins individuels et des objectifs nutritionnels mais globalement, ce sont les quantités que vous devez respecter en temps normal.

Transformer ces éléments en sandwich

Je vais vous démontrer qu'en choisissant judicieusement les ingrédients, un sandwich peut couvrir ces besoins :

Ainsi, ce sandwich couvre l'ensemble des besoins d'un repas équilibré. Après, vous pouvez le composer selon vos goûts et votre budget. Voici comment.

Des variantes pour tous les goûts

Le sandwich offre une grande flexibilité :

L'essentiel est de respecter les proportions et de varier les ingrédients pour éviter la monotonie. Attention, en disant cela, je ne vous dis pas de manger un sandwich à chaque repas ! Mais variez les plaisirs quand vous préparez un sandwich, c’est important, et vous savez que le plaisir alimentaire, c’est central dans mon programme Savoir Maigrir.

Les clés d'un sandwich équilibré

En suivant ces conseils, le sandwich devient un allié de choix que vous pouvez parfaitement intégrer à une alimentation saine et équilibrée.

Posté le 5 mai 2025 par Dr Jean-Michel Cohen

Le déficit calorique est la pierre angulaire de toute perte de poids durable. Contrairement aux régimes à la mode ou aux promesses de solutions miracles, la science est claire : pour perdre du poids, il faut consommer moins de calories que ce que l'on dépense. Ce principe que nous appliquons sur Savoir Maigrir est simple mais souvent mal compris. Explications.

Qu'est-ce que le déficit calorique ?

Un déficit calorique se produit lorsque vous consommez moins de calories que ce que votre corps utilise pour ses fonctions vitales et ses activités quotidiennes. Par exemple, si votre besoin calorique quotidien est de 2 500 calories et que vous en consommez 2 000, vous créez un déficit de 500 calories.

Ce déficit oblige votre corps à puiser dans ses réserves de graisse pour combler l'écart, entraînant ainsi une perte de poids.

Créer un déficit : alimentation, activité physique ou les deux ?

Il existe deux principales méthodes pour créer un déficit calorique.

Combiner ces deux approches est souvent la stratégie la plus efficace pour atteindre un déficit calorique tout en maintenant une bonne santé.?

Pourquoi le déficit calorique est-il essentiel ?

Sans déficit calorique, il est impossible de perdre du poids, peu importe la qualité de votre alimentation ou l'intensité de vos entraînements. Même un "rééquilibrage alimentaire" ne conduira pas à une perte de poids s'il n'y a pas de déficit calorique ; cela peut cependant stopper la prise de poids que vous pouvez connaître suite à un choc, une situation difficile, stress...

Il est donc crucial de comprendre et de surveiller votre balance énergétique pour atteindre vos objectifs.? C’est tout ce que j’essaie de vous transmettre avec le programme Savoir Maigrir.

Ajuster le déficit au fil du temps

Pour démarrer, il est conseillé de faire un déficit raisonnable, qui vous permet d’avoir une alimentation confortable, sans frustration, qui peut être suivi sur le long terme.

Avec la multiplication de régime frustrant, votre métabolisme peut ralentir, réduisant ainsi vos besoins caloriques au repos. Il sera donc important de repartir sur de meilleures bases, même si vous avez l’impression de manger plus qu’avant et d'augmenter votre activité physique afin d’obtenir un déficit efficace

Cela peut impliquer d'intensifier vos entraînements, selon vos possibilités.

Les bonnes pratiques pour un déficit calorique sain

Au final, suivez bien tous les conseils et utilisez bien tous les outils du programme Savoir Maigrir !

Le déficit calorique est le fondement de toute stratégie de perte de poids efficace. En comprenant et en appliquant ce principe, vous pouvez atteindre vos objectifs de manière saine et durable. N'oubliez pas que chaque individu est unique, et il peut être bénéfique de consulter un professionnel de la santé ou un nutritionniste pour adapter ces conseils à votre situation personnelle.

Posté le 28 avril 2025 par Dr Jean-Michel Cohen

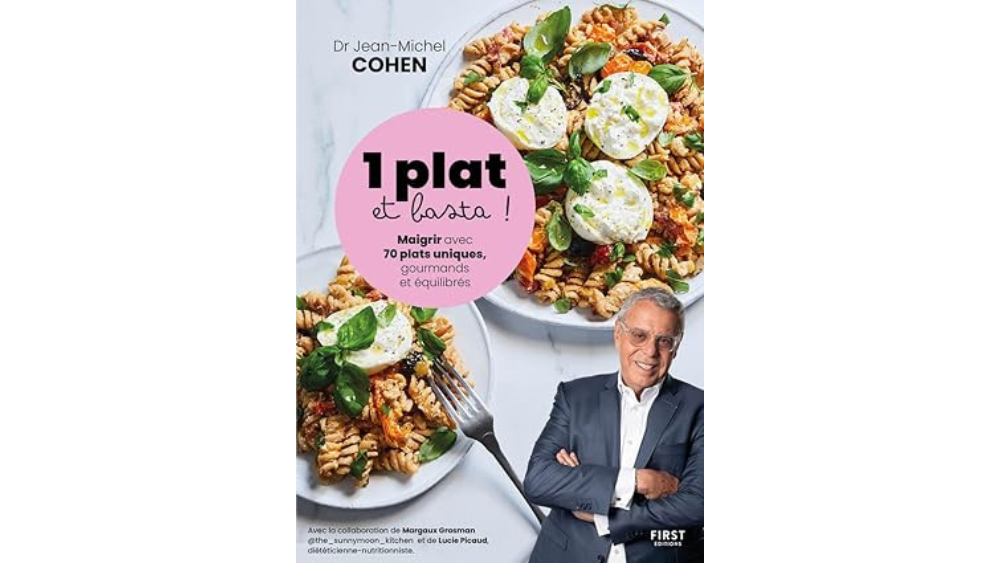

Le concept du plat unique remet en question les conventions alimentaires traditionnelles. Dans mon prochain livre Un plat et basta (First Edtitions) je vous propose une approche simplifiée et équilibrée de l'alimentation, adaptée aux modes de vie modernes.? Manger équilibré avec un plat unique ? Voyons comment faire.

Le plat unique : une solution moderne et équilibrée

Traditionnellement, les repas sont structurés en plusieurs étapes : entrée, plat principal, fromage, dessert. Cependant, cette organisation est relativement récente dans l'histoire de l'alimentation. Les habitudes alimentaires ont évolué au fil du temps, et le modèle du plat unique peut être tout aussi nutritif et satisfaisant.?

Le plat unique consiste à réunir dans une seule assiette tous les éléments nécessaires à un repas équilibré : protéines, glucides, lipides, fibres et micronutriments. Cette approche permet de simplifier la préparation des repas tout en assurant un apport nutritionnel complet.?

Une adaptation aux rythmes de vie contemporains

Dans un contexte où le temps est une ressource précieuse, le plat unique offre une solution pratique. Il réduit le temps consacré à la planification, à la préparation et au nettoyage des repas. De plus, il s'adapte aux différentes préférences alimentaires, qu'elles soient omnivores, végétariennes ou végétaliennes.?

Cette méthode n'est pas seulement une question de commodité, mais aussi de respect des besoins individuels et des rythmes biologiques de chacun. Il n'existe pas de règle universelle en matière de fréquence ou de composition des repas ; l'essentiel est de répondre aux besoins nutritionnels de manière adaptée.?

Des exemples concrets de plats uniques équilibrés

Le livre Un plat et basta propose 70 recettes conçues pour être à la fois simples, savoureuses et équilibrées. Parmi elles :?

Ces recettes démontrent qu'il est possible de concilier plaisir gustatif et équilibre nutritionnel dans un seul plat.?

Aller plus loin

Le livre Un plat et basta est disponible à la précommande et sera publié le 22 mai 2025. Il s'adresse à tous ceux qui souhaitent adopter une alimentation saine sans sacrifier le goût ni passer des heures en cuisine.

Avec ses 70 recettes variées, il constitue une ressource précieuse pour réinventer vos repas au quotidien.

En résumé, le plat unique représente une alternative moderne et flexible aux schémas alimentaires traditionnels. Il permet de répondre aux exigences de la vie contemporaine tout en respectant les principes d'une alimentation équilibrée. Comme le souligne le Dr Cohen, il est temps de repenser nos habitudes alimentaires pour les adapter à nos besoins réels.?

Posté le 14 avril 2025 par Dr Jean-Michel Cohen

Vous m'avez souvent confié : "Docteur, je mange plus qu'avant et pourtant je maigris" ou "Je n'arrive plus à finir mes assiettes et je perds du poids". Ces situations ne sont pas des miracles, mais le résultat d'un principe nutritionnel fondamental : la densité calorique. Voici comment ce concept peut révolutionner votre rapport à l'alimentation.

Qu'est-ce que la densité calorique ?

La densité calorique représente simplement le nombre de calories contenues dans 1 g d'aliment. Prenons quelques exemples : 100g de crevettes apportent 90 calories (densité de 0,9), 100g de carottes fournissent 60 calories (densité de 0,6), tandis que 100g de foie gras contiennent 500 calories (densité de 5).

Les endives, avec seulement 0,2 calorie/g, sont parmi les aliments à densité calorique la plus faible. En choisissant des aliments à faible densité calorique, vous pouvez remplir votre estomac et stimuler la sensation de satiété tout en consommant moins de calories.

L'harmonie alimentaire pour une satiété optimale

Pour maigrir efficacement sans avoir faim, il faut jouer sur deux facteurs essentiels : le rassasiement physique (volume dans l'estomac) et la satiété (sensation de ne plus avoir faim).

Les protéines jouent un rôle crucial dans la satiété - privilégiez les sources maigres comme la volaille (2% de matières grasses) plutôt que la côte de bœuf (15-25% de matières grasses).

N'oubliez pas d'inclure des féculents qui apportent des sucres complexes, que l’on assimile plus lentement, vous donnant de l'énergie sans coup de pompe. Quant aux produits laitiers, leur calcium est indispensable pour la lipolyse, ce processus qui permet de "casser" les graisses.

Des astuces concrètes pour réussir votre régime

Le secret d'un régime réussi repose sur trois principes : patience, indulgence et persévérance. Patience car les résultats ne sont pas immédiats, indulgence car un écart n'est pas une catastrophe, et persévérance car c'est une course de longue haleine.

Pour compenser un repas trop riche, optez pour un "repas de rattrapage" le soir : beaucoup de légumes, des protéines maigres et des produits laitiers, sans féculents.

Et n'oubliez pas les équivalences alimentaires - si vous préférez 20g de chocolat à 25 g de fromage, c’est possible même si les apports sont différents. Car oui, le plaisir reste l'élément central d'une alimentation équilibrée qui vous permettra de maigrir durablement.

Posté le 7 avril 2025 par Dr Jean-Michel Cohen

Les confiseries telles que les Fraises Tagada, Carambars, bonbons gélifiés Haribo, produits Lutti, Krem Régalad et réglisse ont bercé notre jeunesse. Mais que savons-nous réellement de leur composition et de leurs effets sur notre santé ? Faisons le point.

Les Fraises Tagada

Créées en 1969, les Fraises Tagada de Haribo sont reconnaissables à leur couleur rouge et leur croquant. Depuis 2010, la recette a évolué pour remplacer les colorants artificiels par des colorants naturels tels que la curcumine, les carmins et les carotènes mélangés.

Les Fraises Tagada de Haribo sont composées principalement de sucre, de sirop de glucose et de gélatine. Elles contiennent également des acidifiants comme l'acide citrique et des arômes. Sur le plan nutritionnel, 100 g de ces bonbons apportent environ 361 kcal, avec 87 g de glucides, dont 74 g de sucres.

Les Carambars : attention aux dents

Les Carambars sont fabriqués à partir de sirop de glucose, de sucre, de lait écrémé concentré, de matières grasses végétales et de cacao maigre en poudre. Ils contiennent également des stabilisants et des arômes.

La présence d'huile de palme est à noter. Sur le plan calorique, ils fournissent environ 394 kcal pour 100 g.

Les bonbons gélifiés Haribo

Les bonbons gélifiés de Haribo, tels que les Mini-Oursons d’or, les Mini-Happy Cola et les Mini-sucettes, contiennent principalement du sirop de glucose, du sucre, de la gélatine et des jus de fruits à base de concentrés. Ils utilisent des colorants naturels issus de concentrés de fruits et de plantes.

Ces bonbons apportent environ 343 kcal pour 100 g, avec 77 g de glucides, dont 46 g de sucres.

Les produits Lutti : des édulcorants à surveiller

Les confiseries Lutti utilisent divers édulcorants et additifs pour rehausser le goût et la texture de leurs produits. Certains de ces additifs, comme l'aspartame, sont controversés et font l'objet de débats quant à leurs effets sur la santé. Il est donc recommandé de consommer ces produits avec modération.

Les Krem Régalad : des fourrages riches en sucres

Les Krem Régalad, avec leur cœur crémeux, sont appréciés pour leur texture et leur goût. Sans surpris : sucre, de sirop de glucose, d'huiles végétales hydrogénées et arômes artificiels.

Ces ingrédients contribuent à une teneur élevée en calories et en acides gras saturés, peu bénéfiques pour la santé.

La réglisse : des bienfaits et des précautions

La réglisse est utilisée depuis longtemps pour ses propriétés médicinales, notamment pour apaiser les troubles digestifs. Cependant, une consommation excessive peut entraîner une élévation de la pression artérielle et des déséquilibres électrolytiques.

Il est donc conseillé de limiter sa consommation, surtout chez les personnes souffrant d'hypertension. D’autant plus qu’ici, c’est surtout du sucre. Préférez machouiller un bâtonnet de réglisse.

Bien que ces bonbons évoquent de doux souvenirs, il est essentiel de rester vigilant quant à leur composition et de les consommer avec modération. Privilégier des alternatives plus saines, comme les fruits frais ou secs, peut être bénéfique pour notre santé tout en satisfaisant nos envies sucrées.

Et dans la vidéo qui suit, je vous parle également d’autres bonbons que mes petits fils adorent mais que je vais devoir enlever de la maison !

Actualités nutrition

Actualités nutrition

Réussir à maigrir

Réussir à maigrir

Manger équilibré

Manger équilibré

Recettes diététiques

Recettes diététiques

Autres thèmes

Autres thèmes

La méthode Cohen est un accompagnement minceur permettant une perte de poids sans se faire violence, avec les aliments que vous aimez. Pour perdre ses kilos et réussir son régime, pas besoin de s’affamer. Pour Jean-Michel Cohen, le plaisir est la clé du succès minceur et vous le verrez dans vos plans de repas. Le programme minceur mis en place par le Dr Jean-Michel Cohen, va vous apprendre la nutrition et vous aidera à devenir autonome pour conserver votre poids idéal.